“Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément.”

Nicolas Boileau

Machine learning, deep learning, réseaux de neurones etc. Vous entendez ces termes régulièrement depuis des mois. Ils peuvent sembler être réservés à quelques initiés.

Tout le monde n’est pas ingénieur en intelligence artificielle, mais que nous le voulions ou non : nous sommes tous entourés d’IA au quotidien.

C’est le moment d’ouvrir le capot afin de clarifier certains concepts, et mieux en comprendre ses usages.

Nous avons défini dans l’article précédent ce qu’est une intelligence artificielle, en étudiant son histoire et ses origines.

Essayons de comprendre ses différentes branches et les concepts qui en découlent.

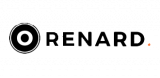

IA symbolique et IA connexionniste

Depuis l’origine, deux approches de l’intelligence artificielle se distinguent.

L'intelligence artificielle symbolique

Vous souvenez-vous, du logiciel Logic Theorist ou des systèmes experts ? Ces outils appartiennent à l’une des grandes branches de l’intelligence artificielle : l’IA symbolique.

L’IA symbolique est l’une des premières approches de l’intelligence artificielle. Elle utilise des symboles pour coder directement des règles logiques et des concepts afin de simuler le raisonnement et résoudre des problèmes complexes.

C’est une méthode très efficace pour les domaines où les règles sont clairement définies : l’informatique, le droit, la traduction automatique ou certains diagnostics médicaux. Mais elle peut présenter des limites lorsqu’il s’agit de gérer des données ambiguës ou incomplètes.

Il est alors difficile d’adapter les systèmes à de nouvelles situations non prévues initialement, car elle n’a pas d’apprentissage autonome.

Contrairement aux modèles basés sur l’imitation du cerveau humain, l’IA symbolique programme explicitement les processus de raisonnement et de décision.

L'intelligence artificielle connexionniste

Les modèles connexionnistes s’inspirent du fonctionnement du cerveau humain et de ses milliards de connexions. Souvent associés aux réseaux de neurones artificiels, ils permettent d’analyser des informations complexes et de larges volumes de données.

Et ça tombe bien : avec internet, les forums, les réseaux sociaux etc, des données numériques on en a. Et les machines ont une puissance de calcul de plus en plus forte pour les traiter.

L’approche connexionniste cherche également à reproduire la façon dont notre cerveau apprend de l’expérience pour s’adapter.

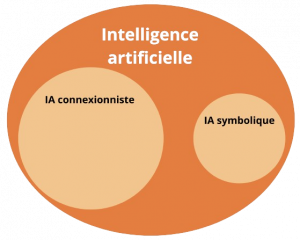

L’IA connexionniste recouvre notamment deux domaines de l’intelligence artificielle dont vous avez probablement entendu parler, et que l’on confond parfois. Le machine learning et le deep learning.

Machine learning et deep learning

Machine learning

Le machine learning (ou apprentissage automatique) est un sous-domaine de l’intelligence artificielle qui permet aux machines d’apprendre et de s’améliorer de façon autonome.

Il repose sur des méthodes statistiques et mathématiques pour construire des modèles capables de comprendre et d’analyser les données.

Sans programmation explicite, ces algorithmes détectent automatiquement des tendances dans des grands ensembles de données.

Les modèles à base de machine learning peuvent réaliser des tâches variées : classifier, effectuer des prédictions ou prendre des décisions. Le machine learning est largement utilisé dans notre vie quotidienne : réseaux sociaux, filtres anti spam des boîtes emails, ou encore analyse d’images médicales.

Méthodes d'apprentissage

Selon le type de données disponibles et l’objectif recherché, on peut utiliser différentes méthodes d’apprentissage :

- l’apprentissage supervisé : le système apprend à partir de données où chaque exemple est déjà étiqueté avec la réponse correcte ;

- l’apprentissage non supervisé (ou auto-supervisé) : l’algorithme détecte par lui-même les motifs et structures dans des données brutes (non étiquetées) ;

- l’apprentissage par renforcement : l’algorithme apprend à faire des choix stratégiques par une méthode d’essais-erreurs. Il reçoit des récompenses ou des pénalités pour ses actions, et affine sa stratégie au fil du temps.

Click here to display content from YouTube.

Learn more in YouTube’s privacy policy.

Plusieurs techniques existent en machine learning. L’une d’entre elles est bien connue sous le terme de deep learning (ou apprentissage profond).

Deep learning

Le deep learning (ou apprentissage profond) est une sous-catégorie du machine learning.

Vous souvenez-vous du perceptron de Rosenblatt ? Ce fameux algorithme de classification à un seul neurone. Et bien le deep learning utilise des réseaux de neurones artificiels pour apprendre à partir de grandes quantités de données.

Ces structures, inspirées des neurones biologiques de notre cerveau, permettent par exemple de reconnaître des motifs complexes ou bien de faire des prédictions.

Comment fonctionne un réseau de neurones ?

Bien que cela puisse paraître complexe, le principe de base est facilement compréhensible.

On peut assimiler les neurones artificiels à des fonctions mathématiques simples. Organisés en réseaux, ils sont chargés de traiter de grandes quantités de données en entrée afin d’en extraire un résumé. Cette « signature » sert ensuite à prendre une décision, par exemple classer une image ou prédire un résultat.

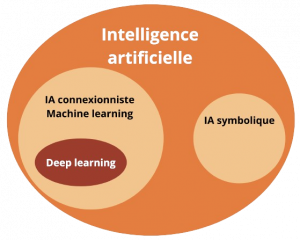

Comment est analysée une image ?

Imaginons que vous ayez pris votre chien en photo. Vous faites analyser cette belle image de 8 millions de pixels par la machine et lui demandez de quel animal il s’agit. Le résultat qu’elle doit vous donner est binaire :

- 1 = oui c’est bien un chien ;

- 0 = non ce n’est pas un chien.

Pour obtenir ce résultat, le réseau de neurones traite l’image en plusieurs étapes. D’abord, on attribue une valeur chiffrée à chaque point de couleur (ou pixel). Le réseau analyse ensuite des groupes de pixels à travers plusieurs couches de neurones (d’où la notion de profondeur).

Chaque neurone multiplie les valeurs qu’il reçoit par des poids et y ajoute un biais. Ces poids et biais agissent comme des coefficients. Ils sont ce qu’on appelle les paramètres du réseau.

En sortie, si le résultat est proche de 0 : ce n’est pas un chien. Si le résultat est proche de 1 = c’est un chien. Très simple, non ?

Mais au départ le système commet des erreurs ! C’est logique : il doit encore apprendre et s’ajuster.

L’apprentissage supervisé du réseau neuronal est basé sur un principe clé, appelé la rétropropagation. Les premières prédictions peuvent donc être erronées au départ : le système n’a pas identifié de chien sur votre photo. L’ajustement des paramètres va permettre une amélioration progressive des résultats.

On comprend donc au travers de cet exemple que les neurones sont organisés en couches et connectés par des synapses artificielles.

Les premières couches du réseau contiennent un grand nombre de neurones. Elles détectent des motifs simples (arêtes, courbes, etc) à partir des pixels bruts.

Les couches suivantes combinent ces motifs pour former des parties de l’animal à identifier. Elles vont être chargées de combiner ces pixels en blocs pour résumer l’image en moins de nombres, afin d’en accélérer le traitement.

Chaque neurone capte une petite partie de l’information contenue dans l’image. C’est l’interaction et l’enchaînement de l’ensemble des neurones qui permet cette captation.

A noter qu’avec un réseau constitué de 5 couches de 100 neurones, on arrive déjà à plus de 40 000 paramètres !

Au fur et à mesure de l’apprentissage et des ajustements successifs, le système va donc reconnaître les chiens de plus en plus efficacement.

Bien entendu, le processus est guidé par un entraînement sur un grand nombre d’exemples. De cette façon, les neurones apprennent à extraire les bonnes caractéristiques à tous les coups pour la tâche souhaitée.

Dans le cas présent : reconnaître un chien sans faire d’erreur. A partir de cet exemple, on comprend l’intérêt d’utiliser l’IA en imagerie médicale par exemple.

Avec le deep learning, l’IA apprend « toute seule ». Mais il a fallu bien la guider en amont. Elle doit être entraînée, testée, mise à jour puis ré-entraînée. Et cela nécessite beaucoup de ressources (humaines, énergétiques et économiques).

Allez, maintenant que nous avons compris la définition de ce qu’est une IA et ses différentes branches, on va pouvoir s’intéresser de plus près à un domaine dont vous avez forcément entendu parler : les IA génératives.